仕事やモノづくりへのこだわりと同じく、食にも独自のこだわりを持つ職人をフィーチャーする「職人めし」。

第9回目の今回は、愛知県岡崎市にある「三浦太鼓店」の三浦和也さんに、和太鼓の魅力と三浦家の味についてお話をお伺いしました。

継ぐ気が無かった六代目。しかし、叩いてみたら夢中になった

「最初は就職した会社を辞めるための口実だったんです」和太鼓職人としての第一歩についてそう切り出した三浦和也さんのお話は、驚きのものでした。

幕末期にあたる慶応元年(1865年)に創業した三浦太鼓店ですが、時代の流れの中で和太鼓に対する需要が減少。五代目に当たる父親は会社員として働きながら、週末などの休みの日に注文に応える形で家業を受け継いでいた状況だったそうです。

五人兄弟の次男として生まれた三浦さんですが小さい頃は跡を継ぐという選択は思っておらず、学校卒業は地元の企業に就職。しかし、その仕事に馴染むことが出来ず、やめようと決意されたそうです。

とはいえ単に仕事を辞めてしまうと両親に心配をかけてしまう。そこで「太鼓の仕事を手伝うから」という理由を退職の名目に使ったとのことでした。

しかし、その後世の中の流れが徐々に変わりはじめます。それは和太鼓が興行として演奏されるようになってきたということ。平成に入る頃から伝統芸能の興行化が進み、それに伴って「祭礼のための和太鼓」ではなく「楽器としての和太鼓」のニーズが急激に増えてきました。今では多くの高校に和太鼓部があって、全国大会も開かれるようになっているそうです。

「でも、自分はもともと太鼓に興味はなかったですから、それまで太鼓を叩いたことがなかったんですよね」

と話す三浦さん。新しい太鼓の世界の人たちの情熱に触れるにつれ、太鼓について深く知らないままなんとなく仕事をしていた自分を恥じ入るようになってきたそうです。

そしてはじめたのが「太鼓を叩く」ということ。2004年に自分たちで「和太鼓ゼロ」というチームを立ち上げ、自ら太鼓を叩き始めます。最初は太鼓を知るために、音を作るために始めたのが、いざ叩いてみるとこれがもう楽しくて仕方が無い。「面白いどころじゃない、夢中になった」と言うほど太鼓のことが好きになったと三浦さんは語ります。

「おかげさまで、自分は太鼓屋だったんですよね」と笑顔で話す三浦さん。練習を重ねる中でどんどんと湧き上がってきた太鼓への欲求を叶えるための太鼓を作り始めます。その中で、自分たちが感じていた「練習や運搬が大変」という悩みの解決をするために軽くて扱いやすい太鼓を作ったところ、他の太鼓チームからも「私たちも欲しい! 作って下さい」と注文が入るようになりました。「自分たちが欲しかったものを作っただけで商品化とか全然考えていなかったのですが、やっぱり欲しいものは一緒だったんだな」と懐かしそうに話す三浦さんの姿が印象的でした。

時代の流れが追い風となり、多くの注文が入るようになった三浦太鼓店はぐんぐんと事業を拡大。令和2年にはそれまでの作業場から現在の店舗へと拡大移転します。

偶然をきっかけに新たな価値を生み出したり幸運な結果を得たりすることを意味する「セレンディピティ」という言葉がありますが、第2創業とも言える現在の三浦太鼓店の躍進はまさにセレンディピティにふさわしいもの。六代目となった三浦和也さんが真摯に太鼓に向き合ってきたことがセレンディピティをもたらしたのだと感じました。

現代のニーズあった「桶太鼓」に150年培った伝統の「音」を作り込む

三浦太鼓店が手がける太鼓のメインは「桶太鼓」という種類。丸太をくりぬいた胴に皮を張って作られる伝統的な宮太鼓(長胴太鼓)とは違い、カットした木材を組み合わせて作った桶を胴として作られています。桶胴に使われるのは主に杉材。三浦太鼓店では秋田杉や吉野杉を主に使われているそうです。

三浦さんが桶太鼓にこだわる理由はその軽さ。杉材を組み合わせる桶太鼓は従来の胴太鼓に比べて非常に軽いため、練習の際の出し入れや持ち運びの負担を大幅に減らすことができます。また、ベルトをつけて担ぎながら演奏するといった形にも適していることから、全国各地に広まった”よさこい”の場で踊りながら太鼓を叩く光景が見られるようになりました。

また、宮太鼓の場合には原木のサイズに左右されてしまいますが、桶太鼓であれば木材の枚数で大きさを調整できるため大小様々なサイズの太鼓を作れるというメリットもあるそうです。

そんな三浦さんが太鼓作りで何よりも大切にしているのが「音作り」。「太鼓は音を伝える『楽器』であるので、やはり『音』が芯となります。150年以上受け継いできた音が太鼓作りの中心です」と三浦さんは話してくれました。

さらに、実際の太鼓作りにおいては、使い手が誰か、どのように使うかも加味されるとのこと。「筋骨隆々でパワフルな人が叩く場合と小さな子供が叩く場合では叩き方や叩く強さが変わってきます。そこをくみ取って、皮の張り方などで調整して寄り添わせていきます」と三浦さんは話してくれました。六代にわたって受け継いだ音を基本としながら、使い手に合わせてより良い「音」を追求する三浦さんの姿に、自分ならどんな太鼓になるんだろうと興味が沸いてきました。

岡崎ならでは!八丁味噌の味噌樽を使った大太鼓作りを通じて伝統技術の知恵を伝承

三浦太鼓店の桶太鼓作りは、桶胴を作るところから始まります。胴から作るのは太鼓店では珍しいとのことですが、自社製造に踏み切った理由には切羽詰まった事情がありました。

三浦さん 以前は秋田の優秀な桶職人さんに桶作りを頼んでいましたが、残念ながらその方が亡くなってしまい、その方の桶は手に入らなくなってしまいました。桶太鼓の需要は高まっていますが、木桶事態の需要はどんどん減っており、桶職人さんの高齢化も進んでいます。このままでは貴重な伝統技術が失われてしまい、自分たちも困ってしまう。それならば、自分たちで技術を受け継いでいけるようにしていかなければと思い、自社で桶作りができるよう進めてきました。

太鼓作りを長年手がけてきた職人とはいえ、桶作りは全く未知の領域。大きなチャレンジであったことは言うまでもありません。三浦さんは四方手を尽くして探し出した桶職人の元を訪れ、貴重な桶作りの技術を学んだとのこと。工房には亡くなられた秋田の職人さんから受け継いだ桶作りの道具も置かれていましたが、一つ一つがまるで輝かんばかりにきちんと整えられていたのが印象に残っています。技術だけでなく、技術に込められた思いもしっかりと受け継がれているのだなと感じました。

和田アキ子さんのデビュー50周年を記念する太鼓や、紅白で使われる大太鼓の製作も手がけられた三浦さんですが、太鼓職人としての道を歩み始めてからこれまでは「土台作りの20年」であったと話します。そんな三浦さんのこれからの目標は「人、道具、先人の知恵、といった文化を伝えられる場所を作っていく」ということ。令和2年4月から現在の店舗に移ったのもその第一歩とのことです。

「大事なものと感じたからこそ、シェアしていきたい」と話す三浦さんが、そのシェアの活動の一環として行っているのが「味噌六太鼓作り」プロジェクト。同じ岡崎市にある八丁味噌の蔵で長年に使われてきた大きな仕込み樽(直径・高さ共におよそ2メートル!)を再利用、特大の桶太鼓を造るというものです。

「大きな太鼓を作るには大勢の人たちが必要です。だからこそ、街の人たちと一緒に太鼓を造ることで桶作りや太鼓作りを体験してもらいたい」多くの人に知ってもらい、触れてもらうことが技術や伝統を伝えていくために何よりも大切であるという三浦さんの思いは、岡崎の新たな文化として着実に根付きつつあります。

三浦家に受け継がれた伝統の味「みそずーずー」

三浦太鼓店が現店舗に移転してから始めたことがもう一つ。それが従業員向けの「ママさん食堂」です。

ママさん食堂を担っているのは三浦さんのお母さん。以前に産科の病院給食の仕事をしていたということもあって、ママさん食堂で提供される昼食は「一ヶ月食事をしていても重なることがない」とお話がでるほどバリエーションが豊富。

栄養バランスはもちろん、温かいものは温かく、冷たいモノは冷たくという細やかな気遣いが従業員に元気を与えています。

そんなママさん食堂のメニューの中で従業員から驚かれたものがあります。それは「みそずーずー」、赤だし仕立てのにゅうめんのような献立です。

この「みそずーずー」は三浦さんのお母さんがご自身の実家から受け継いだ味とのこと。三浦家では定番の味の一つだそうですが、ママさん食堂で出してみたところ東京出身の若手の方にはかなりびっくりされてしまったそうです。

赤だし味噌、ネギ、そうめんというシンプルなものながら、なんとも言えずホッとする味わいのメニュー。これもまた次世代へときっと受け継がれていくであろう暖かな愛情がこもった料理です。

「職人めし」レシピ

みそずーずー

材料

| 材料 | 分量 | 備考 |

|---|---|---|

| 赤だし味噌 | 大さじ1 | |

| 水 | 300ml | |

| そうめん | 70g | |

| ねぎ | 適量 | |

作り方

| 手順 | 調理内容 |

|---|---|

| 1 | 鍋に水を沸騰させ、赤だし味噌を溶かし入れる |

| 2 | ①の鍋にそうめんを乾麺のまま入れ、表示の時間通り茹でる |

| 3 | 器に盛り、ねぎを散らす |

今回の職人

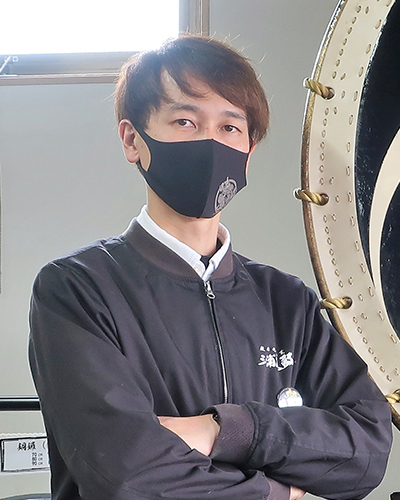

職人データファイル:009

三浦和也さん

株式会社三浦太鼓店

愛知県岡崎市/太鼓職人

太鼓に魅せられ、太鼓づくりを通して人、道具、先人の知恵、といった文化継承を目指す太鼓職人。

次回予告

日本の伝統文化に携わる職人に、その仕事に対する想いとこだわりのレシピをインタビューするメディア「職人めし」。次回の職人は、自然のなかで和紙作りに取り組む澤木健司さん。

ぜひ次回の記事もお楽しみに!